Test bestanden: DLR setzt Meilenstein im Projekt HAP-alpha

Positionsdaten, Telekommunikation, Forschung, Militär: Ohne Satelliten geht heutzutage oft gar nichts mehr. Doch diese sind extrem teuer, ihr Transport ins All ist aufwändig und belastet das Klima. Zudem wird das Thema Weltraumschrott zunehmend zum Problem. Im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird daher an einer hochfliegenden, unbemannten Plattform gearbeitet, die einige Aufgaben von Weltraumsatelliten übernehmen könnte. Einen wichtigen Bodentest hat HAP-alpha zuletzt bestanden.

Von Jan Schnare

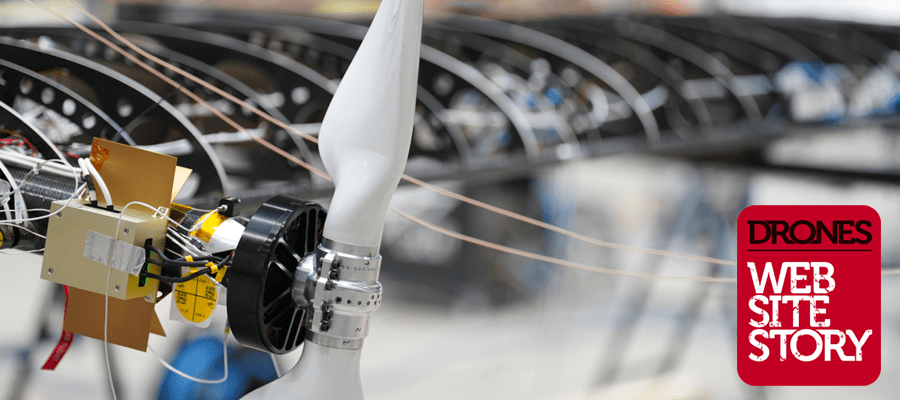

Es schwingt, es brummt, es wackelt. Mehrere Techniker und Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt warten gespannt auf Ergebnisse. Verläuft der sogenannte Standschwingungsversuch erfolgreich, wird ein wichtiger Meilenstein bei der Entwicklung der High Altitude Platform Alpha (HAP-alpha) gesetzt. Fällt die Ultraleicht-Konstruktion durch, sind weitere Änderungen erforderlich. Doch sollten Bedenken bestanden haben, so waren diese unbegründet. Mit dem Bestehen des Materialtests wurde ein wichtiger Meilenstein des Projekts erreicht: Es konnte nachgewiesen werden, dass die Struktur der extrem leichten Tragflächendrohne ausreichend stabil für Langzeitflüge in der unteren Stratosphäre ist. Eine erste Flugerprobung in niedriger Höhe soll bereits in den kommenden Monaten erfolgen.

Darum sind Pseudo-Satelliten die Zukunft

Die HAP-alpha zählt zur Kategorie der sogenannten High Altitude Pseudo Satellites (HAPS). Diese Fluggeräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie wie normale Fluggeräte vom Boden starten und dann selbständig in Höhen von 15.000 bis 20.000 Metern aufsteigen können. Hoch genug, um Aufgaben zu erledigen, für die sonst Satelliten notwendig sind. Und die Möglichkeiten sind vielfältig, reichen von der Überwachung von Schifffahrtswegen über die Sammlung von Wetterdaten bis zur Bereitstellung von Internet.

Die Vorteile von HAPS gegenüber herkömmlichen Satelliten sind offensichtlich. Es sind keine Raketen notwendig, um Fluggeräte in ihre Umlaufbahnen zu befördern. Das spart nicht nur viel Geld, sondern ist auch deutlich sicherer und Umwelt-schonender. Zudem können HAPS nach erfolgreicher Mission einfach wieder landen, im Betrieb gewartet sowie inspiziert werden und – nicht zuletzt – erzeugen sie keinerlei Weltraumabfall.

Diesen extremen Bedingungen sind HAPS ausgesetzt

Doch die Sache hat einen Haken: Die Bedingungen in der unteren Stratosphäre erfordern extrem robuste Konstruktionen. Gleichzeitig sollen die Systeme möglichst energieffizient und störungsunanfällig sein, um so lange und zuverlässig wie möglich am Himmel bleiben zu können. Leichtbau und optimierte aerodynamische Eigenschaften sind daher wesentlich für die Nutzbarkeit von HAPS. Dank eingebauter Solarzellen und einer Spannweite von 27 Metern bei einem Gewicht von nur 138 Kilogramm erfüllt die HAP-alpha vom DLR diese Kriterien. Und wie der im Juli durchgeführte Standschwingungsversuch gezeigt hat, ist sie trotzdem stabil genug, um sicher in großen Höhen zu verkehren.

So funktioniert der Standschwingversuch

Beim Standschwingversuch am Nationalen Erprobungszentrum für unbemannte Luftfahrtsysteme des DLR in Cochstedt wurden mehrere elektro-mechanischen Schwinger an der Flugzeugstruktur angebracht, die das ganze Gerät zum Vibrieren brachten. Zahlreiche Sensoren überwachten das Prozedere. Ziel eines solchen Experiments ist es, kritische Schwingungen zu identifizieren, die während des Flugs oder bei Start und Landung auftreten können. Damit wird festgestellt, ob eine Konstruktion einsatztauglich ist.

Die gewonnenen Daten werden nun genutzt, um die Simulationsmodelle zu aktualisieren und das Flugverhalten noch präziser vorauszusagen – insbesondere bei Manövern, Turbulenzen und Windböen. „Damit kann sich das Projektteam nun den anstehenden Gesamtsystemtests widmen, die den Abschluss der Bodenerprobung markieren und die anschließende Flugerprobung ermöglichen“, ergänzt HAP-Projektleiter Florian Nikodem vom DLR-Institut für Flugsystemtechnik.