Förderung für anwendungsorientierte Exzellenzforschung: GPS-Alternative „R-Mode“: Forschungskonsortium will die Genauigkeit verbessern

Globale Navigationssatellitensysteme, deren bekanntester Vertreter das amerikanische GPS ist, sind mittlerweile unerlässliche Hilfsmittel für die Luft- und Schifffahrt ebenso wie für den alltäglichen Straßenverkehr. Allerdings können zum Beispiel Sonnenstürme die Zuverlässigkeit der Satellitennavigation stark beeinflussen. Zusätzlich ist es möglich, das Satellitensignal mit Störsendern zu blockieren (GPS-Jamming). Dies kann ernste Konsequenzen für den Luft- und Schiffsverkehr haben und im Extremfall zu schweren Unfällen führen. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat sich deshalb das Ziel gesetzt, neue Technologien zu entwickeln, die eine sichere und störungsresistente Navigation auf den Wasserstraßen und Meeren ermöglichen.

Forschungskooperation für R-Mode-Navigation

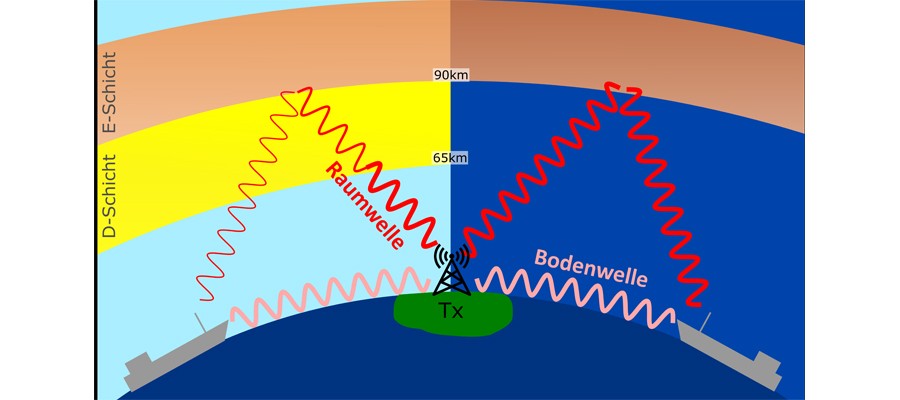

Im Ostseeraum verfolgen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DLR-Instituts für Kommunikation und Navigation seit 2016 den Ansatz des landbasierten Funknavigationssystems Ranging-Mode (R-Mode). Beim Mittelwellen-R-Mode-Ansatz wird ein Netz von bestehenden Sendern der maritimen Administrationen im Ostseeraum modifiziert und für die Positionsbestimmung nutzbar gemacht. Allerdings können atmosphärische Vorgänge in der oberen Atmosphäre und unteren Ionosphäre die Genauigkeit des R-Mode-Verfahrens tageszeitabhängig verringern.

Genau an dieser Stelle setzt das Projekt AIR-MoPSy an. Nachdem das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern zu Beginn des Jahres 2024 einen Aufruf startete, Förderanträge für anwendungsorientierte Exzellenzforschung zu stellen, schloss sich ein Konsortium aus fünf regionalen Forschungseinrichtungen zusammen – darunter auch die DLR-Institute für Kommunikation und Navigation sowie für Solar-Terrestrische Physik am Standort Neustrelitz. Unter Koordination der Universität Greifwald erarbeiteten die beiden DLR-Institute zusammen mit den beiden Leibniz-Instituten für Atmosphärenphysik und Ostseeforschung das Konzept für das Projekt „Atmospheric Impact on the R-Mode Positioning System“, kurz AIR-MoPSy. Ziel des Projekts ist es, die komplexen physikalischen Wechselwirkungsprozesse der unteren Ionosphäre besser zu verstehen und Methoden zur Unterdrückung der nächtlichen Leistungsreduktion im R-Mode-System zu erarbeiten. Am 30. Juni 2025 fiel schließlich der Startschuss: In Anwesenheit von Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern und der DLR-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla trafen sich die Projektbeteiligten erstmalig in der Universität Greifswald, um offiziell mit der Forschungsphase zu beginnen.

„Das Potential der R-Mode-Technologie, als alternatives terrestrisches Navigationssystem zu GPS und Galileo, hat für die Schifffahrt in den letzten acht Jahren seine Eignung erfolgreich bewiesen. Nun gilt es, dieses System noch flexibler und leistungsfähiger zu machen, um die Zuverlässigkeit und Resilienz maritimer Transportrouten zu gewährleisten. Das Projekt AIR-MoPSy trägt als Teil der anwendungsorientierten Sicherheitsforschung des DLR dazu bei, die Schifffahrt souveräner und effizienter zu machen. Damit leisten wir gemeinsam mit unseren öffentlichen Stakeholdern einen entscheidenden Beitrag für den Schutz unserer Wirtschaft“, betont Prof. Dr.-Ing. Anke Kaysser-Pyzalla, Vorsitzende des DLR-Vorstands, den Stellenwert des Forschungsvorhabens.

DLR-Institute in Neustrelitz: Geteilte Aufgaben, doppelte Kompetenz

Diese Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit des R-Mode-Systems ist es, die die Forschenden im Rahmen von AIR-MoPSy überwinden wollen. Gerade das DLR kann hier seine Expertise einbringen. Dabei liegen die Aufgaben des Instituts für Solar-Terrestrische Physik auf der Beschreibung und Modellierung der atmosphärischen und ionosphärischen Einflüsse auf das R-Mode-Signal. Messungen, die Rückschlüsse auf den Zustand der unteren Ionosphäre zulassen, werden mit R-Mode-Signalen und dem jeweiligen Zustand der Atmosphäre verglichen, um so Aussagen über die R-Mode-Genauigkeit bei verschiedenen Ionosphären- und Atmosphärenzuständen tätigen zu können. Außerdem soll erstmalig ein Modell der unteren Ionosphäre entwickelt werden, welches nicht nur wie bisher den geomagnetischen, sondern auch den atmosphärischen Einfluss mitberücksichtigt.

Das Institut für Kommunikation und Navigation bringt wiederum die Mittelwellen-R-Mode-Expertise und Messequipment ins Projekt ein. Ein bestehendes Netzwerk von R-Mode-Messstationen soll erweitert und mit Unterstützung vom Leibniz-Instituten für Ostseeforschung erstmals die R-Mode-Raumwelle messtechnisch erfasst werden. Die gewonnenen Erkenntnisse –insbesondere aus den Modellen der Radiowellenausbreitung in der unteren Ionoshphäre – soll in den DLR-R-Mode-Empfänger einfließen, um in Zukunft die Leistungsfähigkeit ganztägig zu verbessern und neue Anwendungsfelder zu unterstützen.

Das Land Mecklenburg-Vorpommern fördert das Projekt als anwendungsorientierte Exzellenzforschung. Anfang März 2025 wurde der Förderbescheid den Mitgliedern des Forschungskonsortiums im feierlichen Rahmen von Bettina Martin, Ministerin für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern, überreicht.

Im Drones PR-Portal erscheinen Nachrichten und Meldungen von Unternehmen aus der Drone-Economy. Für die Inhalte der Pressemitteilungen sind die jeweiligen Unternehmen verantwortlich.